Dämpfung

Bei jedem Laufschritt fangen das Skelett und die Muskulatur eines Beines einen Teil der Bewegungsenergie und die Gewichtskraft des gesamten Körpers ab. Dabei entstehen zwischen Boden und Fuß Kräfte, welche im Normalfall dem 2-3 fachen des Körpergewichts des Läufers oder der Läuferin entsprechen. Bei jedem Auftreten der Ferse auf den Boden wird die Bewegung des Beins abrupt gestoppt, was hohe Bremsbeschleunigungen am Körper gleichsam Erschütterungen verursacht. Laufschuhe können durch ihre Dämpfungseigenschaften die Charakteristik der zeitlichen Veränderung der Kräfte zwischen Fuß und Boden sowie die Bremsbeschleunigungen beeinflussen. Daher werden zur Bestimmung der Dämpfungseigenschaften des Schuhs zwei Messsysteme verwendet.

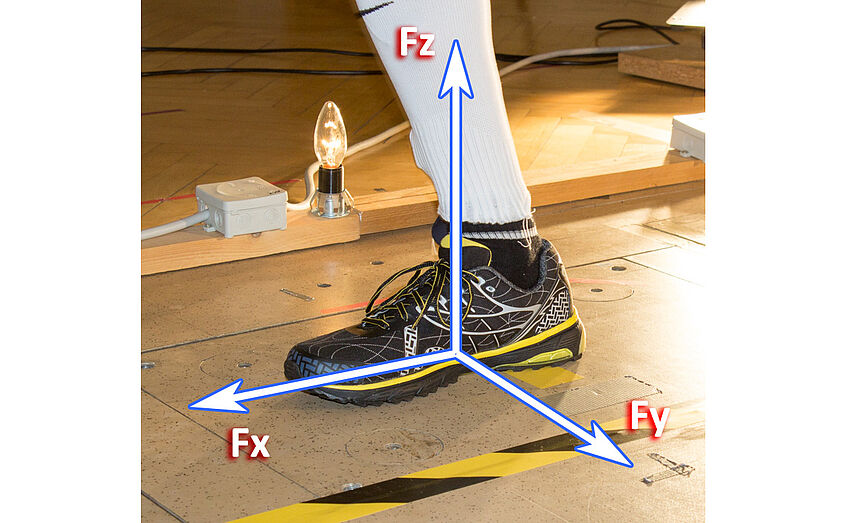

Erstens eine Boden-Kraftmessplatte, welche die zwischen Schuhaußensohle und Boden auftretende Nettokraft in drei Raumachsen erfasst (siehe Abb. 5). Zweitens ein Beschleunigungsaufnehmer, welcher die Erschütterung am Schienbein unmittelbar nach dem Auftreten des Fußes misst. Um die kurzzeitigen und kraftvollen Vorgänge beim Auftreten des Fußes genau zu erfassen, wurden diese Signale mit 5000 Werten pro Sekunde in den Computerspeicher geschrieben.

Reaktionskräfte

Für die Ermittlung laufschuhspezifischer Einflussgrößen mit der Kraftmessplatte ist die Analyse der vertikalen Kraftkomponente FZ (absolut; gemessen in Newton) bzw. auf das Körpergewicht (FGewicht) der Testperson bezogen (FZ dividiert durch FGewicht) interessant.

Abbildung 5 - Kraftmessplatte im Biomechanik-Labor mit Koordinatensystem

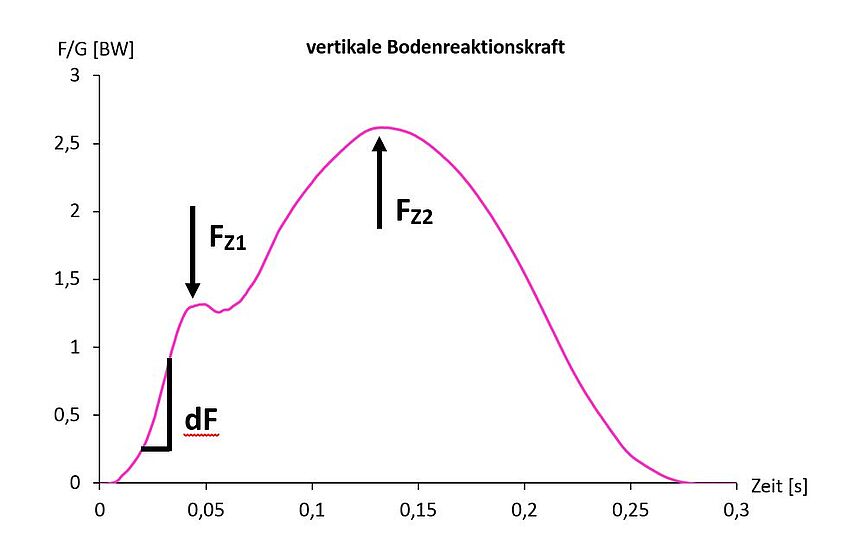

Typische Kraft-Zeit-Verläufe der vertikalen Bodenreaktionskraft FZ bei einem Fersenfußaufsatz (Laufen) weisen üblicherweise zwei obere Spitzenwerte FZ1 und FZ2 auf (siehe Abb. 6, Shorten & Mientjes, 2011). Die Höhe der ersten Spitze FZ1 entspricht der Intensität des beginnenden Auftretens mit der Ferse und hängt unter anderem auch von den federnden und dämpfenden Materialeigenschaften der Zwischensohle im Fersenbereich ab. Das zweite Maximum FZ2 tritt während des Übergangs von der Stütz- in die Abdruckphase auf und hängt größtenteils von der Intensität des Vorfußabdrucks ab.

Die größte Steigung der Bodenreaktionskraft beim Auftreten der Ferse wird als maximale Kraftanstiegsrate dFZ (gemessen in Newton pro Sekunde) bezeichnet. Sie beschreibt die Lastaufnahme bzw. den Aufprallschock während des Fußaufsatzes. Laufschuhe mit harter Zwischensohle weisen steilere Kraftanstiege auf (größeres dFZ - geringere Dämpfung), bei weicheren Materialien hingegen verläuft der Kraftanstieg flacher (geringeres dFZ - stärkere Dämpfung) (Heidenfelder, 2010).

Abbildung 6 - Exemplarischer Verlauf der Bodenreaktionskraft F/G [BW] mit gemessenen Parametern

Beschleunigung

Der verwendete Beschleunigungssensor (Abb. 7a) erlaubt die Messung hochdynamischer Beschleunigungen in einer Richtung. Er wird mit doppelseitiger Klebefolie auf die Hautoberfläche an der inneren Schienbeinkante appliziert (siehe Abb. 7b), jener Stelle des Unterschenkels mit der geringsten Verschiebung zwischen Haut und Knochen (Heidenfelder, 2010). Die Ausrichtung des Sensors erfolgt längs des Schienbeins. Das Beschleunigungssignal wird mit 5000 Werten pro Sekunde simultan mit der Kraftmessplatte aufgezeichnet.

Abbildung 7a - Uniaxialer Beschleunigungssensor (8632C10, Kistler)

Abbildung 7b - Befestigung an der inneren Schienbeinkante

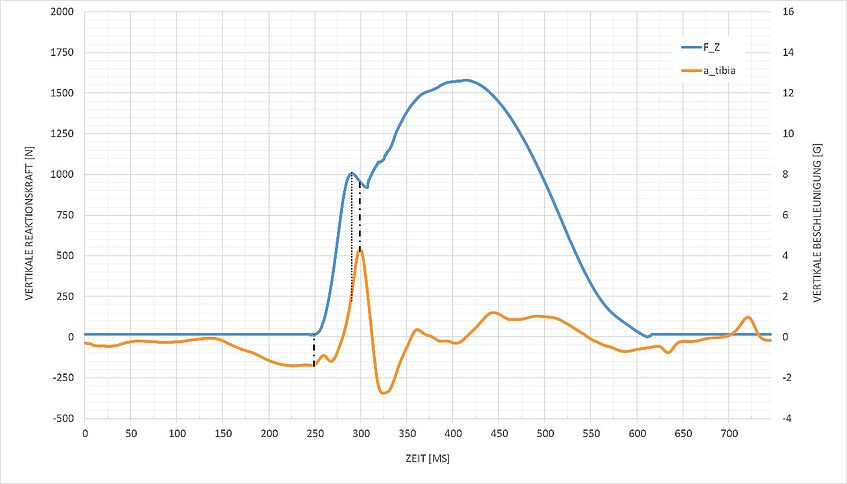

Die größte Beschleunigung an der inneren Schienbeinkante beim initialen Fußaufsatz (atib, Abb. 8) kann als Maß für die Stoßdämpfung verwendet werden (siehe auch Stiftung Warentest, 2015). Studien ergaben hierfür Durchschnittswerte für die Beschleunigungsspitzen atib zwischen 5 und 11 g (Heidenfelder, 2010).

Abbildung 8 - Exemplarischer Verlauf der Beschleunigung an der inneren Schienbeinkante (orange) im Vergleich zur vertikalen Bodenreaktionskraft (blau) bei einem Laufschritt

Die Analyse der hier genannten Messwerte ermöglicht den Vergleich der Dämpfungseigenschaften der INOC- mit den Vergleichsmodellen.